新穂高を再訪する

天狗岩からの展望を楽しんだ後、分岐に戻り、車道のような広い道を南に歩いた。広場に出ると展望台がある。眺めは天狗岩から楽しんだし、その展望台の周囲は林に囲まれ、唯一南に隙間がある程度だったため、登らなかった。

広場からルートは西に折れ、急な下りが混じるようになる。送電塔の下を通り、もう一度下ると六甲山の主稜線へと向かう車道に交わる。

車道を横切り、さらに下ると黄蓮谷の流れに出る。流れを渡りつつ、しばらく下ると立派な歩道、生田川沿いの徳川道と合流する。390m地点である。徳川道とは、幕末に付け替えられた西国街道とのこと。外国人居留を迂回し、いざこざを避けるためだったと説明されている。とはいえ、ほとんど利用されることなく終わったともある。

その立派な道に沿って生田川を遡る。右手には摩耶山方面が見える。徳川道は生田川を飛び石伝いに渡り、すぐに分岐となる。左手(北東)に進み、新穂高への登り口を探したのだが、やはり道標や目印がないので「すごく簡単」というわけではなかった。

結局のところ、送電塔への目印に従い、北へと登る道が新穂高への登山道を兼ねていた。送電塔までは簡単だったのだが、その後は609mの独立標高点ピークへの直登であり、かつ岩が多くなり、ルートが明瞭ではなくなる。手前にあるはずの三枚石もはっきりしなかった。

609mのピーク付近にはルートの新しい目印があったものの、それが正しいとはかぎらないくらい、踏み跡が複数あった。下りに使うと、一番迷いやすい箇所だろう。

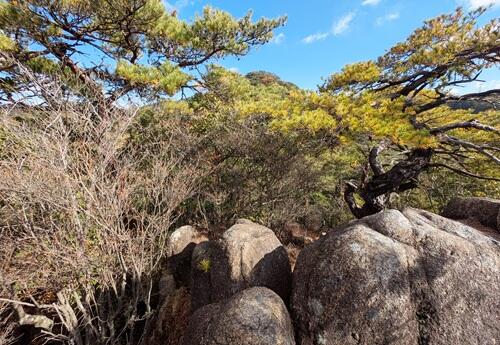

609mのピークを越すと、同程度の高さの小ピークが控えている。こちらは花崗岩の塊のようなピークである。ピークの上に出ると、新穂高の山頂が覗いていた。

その小ピークの下りを過ぎると、新穂高山頂への登りとなる。岩が少なくなり、ルートが明瞭になる。

新穂高の山頂(648m)にも名札がなかった。笹の中、小さな岩があった。2年前、今回の下りに使う予定のルートから登頂している。静かなピークだとの記憶はよみがえったものの、具体的な山頂のイメージは残っていなかった。

山頂からは、その2年前に歩いたコースをたどり、徳川道に向かった。途中、新穂高の南東にあるピークからは、その新穂高がよく見える。これは覚えていた。付近は笹が多い。そのピークから下ると、徳川道はすぐだった。

写真、上は609mの次のピークから見た新穂高(松の向こうにちょこっと顔を覗かせている)、下は新穂高の山頂である。

2024/12/03