丹波市谷川周辺の山を歩く

2025年の初山をどうしようか。少し考え、兵庫県丹波市の福知山線周辺に残っている山をイメージし、以前から計画していた谷川駅周辺を選んだ。

具体的には、谷川駅の西側、加古川の右岸にあるイタリ山と石金山である。しかしこれだけでは時間が余る。そこで谷川駅方面に歩いて戻り、北西側にある石戸山と高見城山を越え、福知山線の柏原駅に出るコースとした。ハイキング的なコースを2つ歩くわけだが、距離的には日帰りが可能なはずと見積もり、天気を見定めて決行した。

いつものように、京都から十三、宝塚経由で谷川駅に出る。そこで加古川線に乗り換え、2つ先の船町口駅で降りた。

駅から車道を少し下り、加古川を渡った。北に進むと、アンテナの立つイタリ山(至山)が間近である。山の北側に回り、「山南であい公園」の奥からイタリ山に取り付く。登山口は標高90m弱、山頂は273.6mだからすぐである。山頂からは谷川方面の展望があった。

イタリ山からは西へと伸びる稜線を石金山に向かって縦走した。アンテナ施設を2つ越え、かつての峠越えだった田高坂のお地蔵さんを見る。その後は小ピークの急登が続く。最後に鎖の設置された天狗岩を登ると石金山の手前、440mの等高線ピークである。

そこから軽く下り、小新屋(こにや)への下山道を北に分け、石金山への登りとなる。508.4mの山頂からは360度の展望が得られた。

石金山の山頂からは少し戻り、小新屋へと下って小新屋観音に出る。山南であい公園から小新屋観音まで、急登箇所は落ち葉で滑りやすいものの、全般に整備されていた。

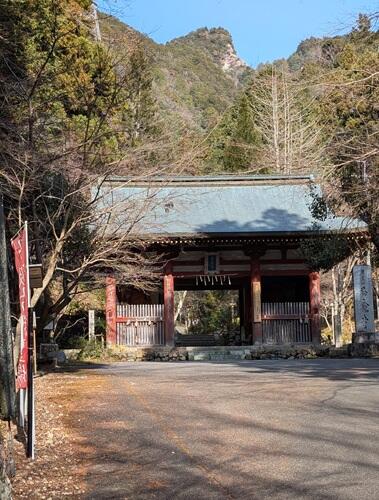

小新屋から東に歩き、加古川を渡り、その先で北東へと岩屋川に沿って歩いた。谷が狭まると、仁王門が有名な石龕寺(せきがんじ)である。東の山腹に奥の院があり、岩窟に毘沙門天が祀られていた。

奥の院からさらに上がって送電塔のあるピーク(439m、頭光嶽)に出る。稜線を北へ歩き、金屋鉱山跡に一度下り、登り返して岩屋城跡(506m、岩屋山)に上がった。

城跡からは北へと稜線を歩き、石戸山(548.5m)に出る。地形図には山名が記されていないものの、一等三角点が設置されている。実は、石戸山には2回目の登頂だった。

石戸山からさらに稜線を北へ歩き、高見城山(485.0m)に出た。名前のとおり、この山にも城跡がある。山頂からの展望も北を除いて良好だった。

高見城山から北東に下った。高見城山までと同様、ハイキングコースながら、露出した岩が多いため疲れる。下り切ると「丹波悠遊の森」である。後は車道を福知山線の柏原駅まで歩くだけなのだが、距離が4キロ少しあった。

船町口駅を出たのが9時10分、柏原駅に戻ったのが16時50分だった。

上の写真は小新屋観音、下は石龕寺の仁王門である。上部に見える岩が奥の院かなと最初は思っていたのだが、金屋鉱山の採掘跡だと後でわかった。

2025/01/08